Высокогорный Кавказ — царство камня, и архитектура горцев,

населяющих эту страну, под стать самой стране. Кавказские горы — это

природная крепость, и как в настоящей крепости здесь все сложено из

камня. У берегов бурных рек и на головокружительной высоте по скалистым

склонам застыли осетинские селения — теснящиеся друг к другу низкие

каменные сакли с плоскими крышами, окруженные башнями и склепами.

Ритмическое чередование низких жилых и хозяйственных построек с

высокими башнями придает горным селениям особый и выразительный

архитектурный облик, чем-то напоминающий ритмику застройки современного

большого города. Трудно представить себе пейзаж горной Осетии без них —

настолько гармонично и естественно селения слиты с окружающей их

природой. Национальные архитектурные памятники Осетии внешне

незатейливы и лаконичны. Они лишены какой-либо вычурности и излишества:

эстетическим идеалом была мудрая простота и строгость, наилучшим

образом отражавшая душу простого и мужественного народа.

В глубине Даргавского ущелья, на правом берегу реки Гизельдон,

расположилось древнее селение Даргавс. Хорошая шоссейная дорога за

какие-нибудь час-полтора езды от г. Орджоникидзе поднимает нас на

Зеленый перевал. Позади остаются теснины Геналдона и горный курорт

Кармадон, вокруг — зеленеющие альпийские луга и ледяные вершины

Главного хребта, внизу серебристой змеей вьется Гизельдон и видны дома

и башни Даргавса.

Селение встречает нас высокой аркой с приветливой надписью: «Уазаг,

агас цу» — «Гость, здравствуй». В центре Даргавса большая

школа-интернат, сельсовет, почта, библиотека, медпункт, магазин,

опорный пункт Горского сельскохозяйственного института, клуб. Здесь же

— небольшой сквер с белокаменным обелиском. Это памятник сынам

Даргавского ущелья — воинам Советской Армии, павшим в годы Великой

Отечественной войны. Такие скорбные памятники можно видеть почти в

каждом осетинском селении.

Даргавс лежит в центре горной котловины ледникового происхождений.

Долина достаточно велика (ее длина 16 км), хорошо освещается и

прогревается солнцем, орошается реками, имеет большие и столь редкие в

горах ровные площади, удобные для земледелия. Пологие склоны окрестных

гор были искусственно террасированы и также обрабатывались— следы

террас хорошо видны. Такие благоприятные для жизни места в высокогорье

встретишь нечасто, и неудивительно, что Даргавс в прошлом был центром и

наиболее крупным населенным пунктом Восточной Осетии — Тагаурии. Он и

сейчас представляет такой местный центр, ибо остальные селения ущелья —

Фазикау, Какадур, Джимара, Хуссар-Ламардон — тяготеют к Даргавсу.

Жизнь в Даргавсе зародилась давно. Еще до революции археолог П. С.

Уварова раскопала здесь несколько каменных ящиков, датируемых VIII—XII

веками. Однако можно думать, что Даргавская котловина была заселена

гораздо раньше — в эпоху кобанской культуры. Ведь прославленный Кобан и

его памятники находятся рядом, всего в 7—8 км севернее за местным

перевалом Кахтысар.

Архитектурные памятники Даргавса, которые мы можем видеть сейчас, не

такие древние и относятся к позднему средневековью (не раньше XV века).

Прежде всего это башни.

В верхней части селения на обрывистом берегу Уаллагдона стоит одна из

лучших и наиболее известных в Осетии башен — боевая башня — «масыг»

Мамсуровых. Даргавская фамилия Мамсуровых выдвинула из своей среды

блестящих культурных, государственных и общественных деятелей — первого

осетинского поэта XIX века Темирболата Мамсурова, председателя

Совнаркома Горской республики Саханжери Мамсурова, писателя Дабе

Мамсурова, Героя Советского Союза генерал-полковника Хаджиумара

Мамсурова. Род Мамсуровых в старину был известен своими мастерами —

строителями и кузнецами, и надо думать, они сами сложили свою башню —

оплот силы и могущества рода. Коста Хетагуров в стихотворении «Плачущая

скала» так описал сооружение боевой башни:

«Работа быстро закипела.

На мшистых каменных плечах

Утеса положили смело

Подножье стен — пусть знает враг,

Какой незыблемой заставой

Ему здесь загородят путь.

С какой отчаянной отвагой

Здесь каждый грудью встретит грудь!

Как — страха, жалости не зная —

Здесь все решились, как один,

Погибнуть, кровью истекая,

Как честь страны, свободу края

Ценить умеет осетин!

Лучи багрового заката

Погасли на вершине гор...

К ночлегу возвратилось стадо...

Кипит работа до сих пор.

Подножье — широко и прочно,

На нем, как вылита, стена,

И все срослось с скалою, точно

На башне выросла она»[1].

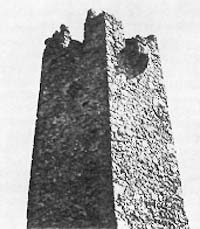

Сложенные на известковом растворе и сужающиеся к верху стены

действительно как вылиты. Они гладки и прочны, а башня, подобно

донжонам европейских средневековых замков, величественна и неприступна.

Арочный вход в нее находится на высоте 2 м — в случае опасности люди

поднимались по приставной деревянной лестнице, втаскивали ее за собой,

запирали окованную железом дверь, и башня была готова встретить врага

градом пуль из прикрытых машикулями бойниц, камнями и кипятком с

верхней зубчатой площадки.

Башня Мамсуровых, как и большинство осетинских боевых башен, имела

четыре этажа, сообщавшихся между собою при помощи люков в междуэтажных

перекрытиях и лестниц. Перекрытия между первым и вторым этажами в

башнях Тагаурии обычно сводчатые, выложенные из камня. Первоначально

они поддерживались двумя пересекающимися в центре свода арками, но

впоследствии местные мастера освоили технику ложного свода настолько

хорошо, что арки в качестве конструктивного элемента стали ненужными.

Однако они сохранились как чисто декоративный элемент: пересекающиеся

нервюры расчленяют свод, а в точке пересечения заключен замковый

камень. Остальные междуэтажные перекрытия делались из бревен,

вставлявшихся концами в специальные пазы в стенах.  Фрагмент боевой башни Мамсуровых |

Верхняя часть башни оживлена четырьмя нависающими

балкончиками-машикулями (по одному на каждой стене) и декоративным

ромбом на восточной стене. Ромб образован шестнадцатью симметрично

расположенными квадратными отверстиями. Высота башни 15 м.

Строительство боевой башни обходилось очень дорого. Есть сведения о

том, что один большой отесанный камень для угловой кладки равнялся

стоимости овцы. Понятно, что воздвигать башни могли только сильные и

многочисленные, крепкие экономически фамилии. Пользуясь феодальной

заповедью «сила родит право», такие могущественные фамилии стремились

утвердить за собой приоритет в сооружении боевых башен и ввели даже ряд

ограничений. Так, слабые и зависимые фамилии имели право строить башни

только до половины высоты, иначе их разрушали. Существовало также

правило, что постройка башни должна быть закончена в течение года. В

противном случае она оставалась недостроенной. Сходные табу бытовали

также у чеченцев и ингушей.  Жилая башня Дегоевых |

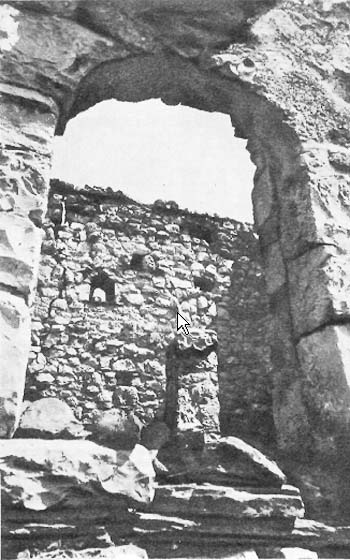

Считается, что более древними являются жилые башни. Одна такая жилая

башня — «ганах» фамилии Дегоевых — сохранилась в Даргавсе. Она стоит на

левом берегу Уаллагдона выше башни Мамсуровых. Минуя глухие каменные

ограды дворов, по узкой сельской улице пройдем к ганаху. Он куда

массивнее и приземистее стройной боевой башни. Это и понятно — мы имеем

дело по существу с двухэтажным жилым домом, служившим его обитателям

одновременно и крепостью. В соответствии с назначением мы не найдем

здесь никаких признаков архитектурного декора — ганах исключительно

строг и рационален.

Низкая дверь с арочным завершением ведет в нижний этаж. Он был

предназначен для скота. Жилым был второй этаж, ныне обвалившийся.

Попасть туда, как в боевую башню, можно было по приставной лестнице,

убиравшейся в минуту опасности. Жилое помещение большое (7,50x6,0 м) и

перекрыть его без промежуточных опор было трудно. Поэтому посредине

здания через оба этажа проходит опорный столб, сложенный из камня. Он

поддерживал центральную балку-матицу, к которой на железной цепи

подвешивался очажный котел. Очаг же играл особую роль в организации

интерьера: он был не только притягательным центром для всех членов

семьи, но и священным атрибутом жилища. У осетин существовал

специальный покровитель очага — Сафа; народное предание гласит, что

Сафа сделал первую очажную цепь и опустил ее с неба. По подобию ее

земные кузнецы стали ковать очажные цепи. Снять и выбросить очажную

цепь, залить очаг водой — было самым тяжким оскорблением, которое

влекло за собой кровную месть. «Когда осетина призывают в свидетели,—

отмечал известный этнограф М. М. Ковалевский,— он клянется своими

предками, своим домашним очагом и его цепью»[2].  Внутренний вид жилой башни Дегоевых |

В основном осетинском жилом помещении — «хадзаре» — кроме очага

непременно находилось резное деревянное кресло для старшего мужчины,

низкие трехногие столики для еды — «фынги», выдолбленная из ствола

дерева кадушка для воды, деревянные самодельные кровати, лавка, на

полках расставлялась деревянная и глиняная посуда, на стене почетное

место занимало холодное и огнестрельное оружие. Все детали убранства

хадзара воспроизведены в экспозиции музея краеведения в г.

Орджоникидзе.

Башенная архитектура Осетии многими чертами и строительными приемами

связана с архитектурой склеповых сооружений — те и другие в целом

одновременны и возводились одними мастерами в духе сугубо местных

строительных традиций. Со склепами горной Осетии достаточно подробно

можно познакомиться в Даргавсе: здесь находится крупнейший на Северном

Кавказе склеповый могильник, образно именуемый «городом мертвых».  Старинный осетинский стул.

Северо-Осетинский музей краеведения |

По солнечному южному склону горы Раминырах спускаются вниз к реке

светло-желтые постройки этого необычного города, где нашли вечный покой

целые поколения горцев. «Город мертвых» так органично слит с окружающим

пейзажем, что нельзя представить Даргавское ущелье без «города

мертвых»; особенно хорошо он смотрится в солнечный день с

противоположной стороны котловины — из Фазикау и Какадура.

Архитектурный ансамбль «города мертвых» состоит из 95 сооружений,

относящихся к трем основным типам: надземные склепы с

пирамидально-ступенчатым перекрытием, надземные склепы с двускатным

перекрытием, полуподземные склепы, впущенные одной стороной в склон.

Наиболее несложны по конструкции и непритязательны полуподземные

склепы. Прямоугольные камеры сложены из больших, грубо обработанных

плит и камней; стены на высоте примерно полутора метров начинают

переходить в ложный свод, характерный для горнокавказского

строительства. В продольных стенах делались пазы, в которые вставлялись

деревянные балки. На них клался настил из досок. Через узкий квадратный

лаз в фасадной стене вносили умерших и укладывали их на настиле. Затем

лаз закрывали деревянной дверцей с задвижкой. Так склеп с течением

времени становился коллективной усыпальницей для нескольких поколений

людей, принадлежащих к одной фамилии.  Кресло, украшенное резьбой.

Северо-Осетинский музей краеведения |

Двускатные склепы построены по тому же принципу: в плане они также

вытянуто-прямоугольные, но сооружены полностью на поверхности земли и

имеют более сложную конструкцию перекрытия. Внутри оно представляет

собой ложный свод, а снаружи это двускатная кровля с рядами выступающих

сланцевых полочек. В фасадной стене непременный четырехугольный лаз. В

склепах этого типа устраивалось два этажа для погребений.

Самыми монументальными и величественными были склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием.  Осетинские пивные чаши из дерева.

Северо-Осетинский музей краеведения |

В плане они квадратны. Камера деревянными настилами разделена на три

этажа. Каждый этаж имеет свой четырехугольный лаз, доступный с земли.

Некоторые этажи настолько наполнены погребениями, что проникнуть внутрь

склепа невозможно: нет свободного места. Своды этих склепов высокие и

весьма колоритные — по всем четырем граням они густо украшены рядами

выступающих сланцевых полочек, а в верхней точке свода обычно ставился

пирамидально отесанный камень — навершие. Ритмично расчлененный рядами

полочек и увенчанный навершием свод получал стройность и завершенность.

Полочки имели не только декоративное, но и практическое назначение —

перекрывая ступени свода, они препятствовали приникновению воды в

кладку свода и его разрушению. Горный климат изобилует осадками, и это

обстоятельство было учтено строителями.

Архитектура склепов этого типа некоторым дореволюционным авторам

казалась недоступной местному населению. Исходя из ложных представлений

о неспособности горцев к культурному творчеству, А. М. Дирр осетинские

склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием связывал со ступенчатыми

башнями храмов Анкоры в Камбодже.

«Я в другом месте указал на факт, что Кавказ не имеет собственной расы;

он, по всей вероятности, не имеет и собственной культуры»[3],— писал А.

М. Дирр.

Сооружение больших трехъярусных склепов стоило дорого, и оно было под

силу наиболее богатым фамилиям горцев. Поэтому таких склепов в Даргавсе

немного — 14, а наиболее простых полуподземных склепов 61; следует

полагать, что в этих цифрах отражена довольно достоверная картина

социального расслоения осетинского общества Тагаурии.

Долгое время изучавшие склеповые сооружения специалисты считали, что

разные их типы представляют хронологический ряд: полуподземные древние

(IX—XIV века), а надземные двускатные и четырехскатные — поздние

(XIV—XVIII века). Но поскольку в подобных склепах никто не вел

систематических раскопок, а вещественный материал из них был невелик,

указанные выводы были обоснованы недостаточно.

Почему склепы Осетии долгое время не изучались? До революции это было

исключено — всякий, кто рискнул бы проникнуть в склеп, мог поплатиться

за это жизнью. Теперь положение коренным образом изменилось. Осетины —

народ сплошной грамотности и высокого культурного уровня, они с полным

пониманием относятся к работе исследователя и проявляют живейший

интерес к своему историческому прошлому. И тем не менее до 1967 года

археологических работ по изучению этих ценнейших памятников почти не

велось.

Археологи не занимались надземными склепами потому, что считали их в

основном поздними и выходящими за пределы ведения археологии. Этнографы

не исследовали их потому, что раскопки считали делом археологов.

Известную роль сыграла и «дурная репутация» склепов. Народ окружил

склепы — «заппадзы» — мрачными слухами и поверьями. И сейчас в Осетии

еще можно услышать традиционные рассказы о том, что в старину в горах

бушевала эпидемия чумы, уносившая тысячи жизней. Чтобы не заразить

здоровых людей, больные целыми семьями, с детьми на руках, уходили в

заранее построенные склепы и там умирали. А оставшиеся в живых боялись

даже подходить к склепам.  «Город мертвых». На переднем плане река Гизельдон |

Эпидемии в горах дореволюционной Осетии действительно бывали. Вот

страшные цифры: в результате чумы, свирепствовавшей в конце XVIII—

первой половине XIX века, население страны с 200 тысяч человек

сократилось до 16 тысяч! Осетины находились тогда на грани вымирания.

Не удивительно, что эта трагедия так глубоко запечатлелась в памяти

народной. Но означает ли все сказанное, что осетинские склепы опасны и

содержат в себе «заряд» чумы?

Конечно, нет. Когда в 1967 году мы впервые приступили к раскопкам в

«Городе мертвых» Даргавса, были предприняты меры предосторожности.

Специальные пробы показали отсутствие чумных бацилл, но нам все же

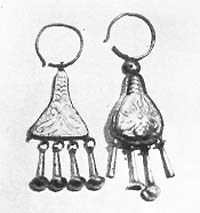

пришлось работать в резиновых перчатках. Зато как были вознаграждены

археологи, перешагнувшие Рубикон! За три года раскопок была составлена

уникальная и обширная (до 1500 предметов) коллекция, широко освещающая

быт и культуру населения Тагаурии в XVII—XIX веках. Одежда и обувь,

глиняная, деревянная и стеклянная посуда, женские ювелирные украшения,

предметы мужского костюма, оружие и некоторые орудия труда — такой

полной и многосторонней коллекции по этнографии осетин нет ни в одном

музее. Эта коллекция изменила и уточнила многие старые, иногда неверные

представления и показала, что в действительности склепы разных типов

были одновременными. Все они использовались в течение длительного

времени— в XVII—XIX веках. В 30-х годах XIX века осетины с гор начали

переселяться на предгорную равнину. Только тогда были прекращены

погребения в склепах.  Склепы «Города мертвых» |

Облицованные желтой штукатуркой монументальные склепы, более

внушительные, нежели жилье, обильный погребальный инвентарь — яркие

доказательства бытования у осетин чрезвычайно архаичного культа

мертвых. А какими интересными обрядами и фольклорными сюжетами он

оброс! Осетины верили в существование таинственной страны мертвых,

владыкой ее был Барастыр, а привратником — Аминон. Умершему мужчине

посвящали коня. Аланы клали убитого коня или части его туши в могилу

воина, осетины же поступали более рационально: коню символически

надрезали ухо, а затем трижды обводили его вокруг покойника со

специальной молитвой. Этот обряд называется «бахфалдисын» — посвящение

коня. Он прекрасно изображен на картине талантливого и самобытного

художника Махарбека Туганова, внесшего огромный вклад в развитие

изобразительного искусства Осетии.  Посвящение коня покойнику. Картина М. Туганова.

Северо-Осетинский художественный музей. |

Некоторые погребенные были заключены, по всей вероятности, в долбленные

из ствола дерева колоды. Аналогичные колоды практиковались в позднем

средневековье и у других народов Кавказа — кабардинцев, балкарцев,

чеченцев. Но вот погребение в ладье — факт не зафиксированный у

соседних народов. Ладьи, вернее ладьевидные колоды, были встречены нами

в Даргавсе неоднократно, а около одной ладьи было даже положено...

весло! Зачем оно в заоблачной выси, где самые крупные речные потоки

абсолютно не судоходны?

Конечно, дело не в судоходстве. Плавать на ладье в Даргавсе негде.

Объяснение этой загадке нужно искать в каком-то неизвестном нам, еще не

изученном и не раскрытом древнем культе, сохранившемся у осетин чуть ли

не до нашего времени. Здесь поневоле вспоминается погребение знатного

руса в ладье, ярко описанное арабским путешественником X века

Ибн-Фадланом, а также мифическая река подземного царства Стикс, через

которую души умерших переправляет на ладье перевозчик Харон. Но есть ли

какая-то внутренняя связь между этими древними представлениями и

погребениями в ладьях «Города мертвых»?

В погребальном инвентаре «Города мертвых» много привозных вещей:

восточные ткани, русская стеклянная посуда и бутылки, табакерки,

грузинская и дагестанская керамика, дагестанская инкрустация металлом

по дереву. Отсюда видно, что горная Осетия отнюдь не была изолирована

от внешнего мира, хотя хороших дорог до XIX века не было. Восточная

Осетия — Тагаурия — прилегает к Военно-Грузинской дороге, местная

горская верхушка контролировала ее северную часть и взимала здесь

пошлину за проезд и провоз товаров. Так в Даргавс могли попасть

некоторые иноземные вещи.

Вместе с тем многие вещи попали сюда в конце XVIII — начале XIX века из

русских городов Моздока и особенно Владикавказа. Заложенный в 1784 году

как крепость на Тереке при северной оконечности Военно-Грузинской

дороги, Владикавказ быстро разросся и стал в этой части Кавказа крупным

рынком. Под защитой Владикавказской крепости около нее стали селиться

осетины — переселенцы из Тагаурии. Они-то, очевидно, и стали связующим

звеном между Владикавказом и Даргавсом, при их посредстве в ущелье

Даргавса потекли русские «колониальные» товары — ведь расстояние от

города до Даргавса составляет всего 46 км. Владикавказ и его рынок

сыграли крупную роль в вовлечении Осетии в сферу развивавшихся в России

капиталистических отношений, в исторически прогрессивном сближении

осетин с русским народом и русской культурой. Все эти большие сдвиги в

жизни народа так или иначе отразились в материалах из «Города мертвых».

Мы уже говорили, что среди северокавказских «городов мертвых» Даргавс

является самым большим и богатым. Действительно, «Город мертвых» у

селения Верхняя Балкария и чеченский некрополь Цой-Педе значительно

меньше и скромнее. Ясно, что количество склепов находится в прямой

зависимости от численности населения, и в этом смысле Даргавс

представляется нам одним из наиболее густо населенных пунктов всего

Центрального Кавказа, занимавшим не последнее место в материальной и

духовной жизни горцев. Здесь было многотысячное население — поэтому и

вырос на берегу Гизельдона самый значительный склеповый могильник,

селение ощетинилось башнями, а вокруг него сложилось около десятка

языческих святилищ, посвященных целому пантеону во главе с верховным

божеством «Хуцау».  «Город мертвых». Глиняные кувшины |

Видимо, также не случайно недалеко от Даргавса возникло популярное

святилище «Тбау-Уацилла» на вершине могучей скалистой горы Тбау-хох.

Это была великая святыня Тагаурского общества. Вокруг нее

разворачиваются события романтической повести В. Я. Икскуля «Святой

Илья горы Тбау». Как и в Рекоме, вход в святилище «Тбау-Уацилла» был

дозволен лишь жрецу. Вот как повествует В. Я. Икскуль об этом:

«Один Заур, он старший рода, восходит на вершину Тбау. Он держит в

правой руке березовый шест, в это же утро принесенный им из священной

рощи. На острие его насажена голова барана со шкурой, висящей при ней.

В левой руке Заур держит кружку пива и три пирога с сыром, завязанные в

платок.  «Город мертвых». Пивные бокалы и кружка из дерева |

Медленной походкой поднимается старец по крутой горе. Он один имеет

право ступить на святую вершину, и то только раз в год, чтобы принять

от бога откровение.

Уже потухает последний розоватый отблеск на западе, уже холодный туман

затягивает вершины гор. Перед ним простирается плоскость, скудно

покрытая травой и слегка спускающаяся к северу. Посередине возвышается

алтарь из необработанных камней, почерневший от времени. На нем

истлевшие остатки прошлогодних жертвоприношений. Заур помещает

принесенные дары на стол божества.  Серебряные серьги

из Города мертвых» |

Около трехсот шестов березового дерева стоят вблизи; на многих висят

еще головы и шкуры дарственных животных, другие упали, и дождь, мороз и

солнечные лучи уничтожили жертву. Священнослужитель, совершающий

таинство, должен каждый год втыкать в землю шест с посвящением

ангелу»[4]

Поднимемся на вершину склона, где стоит «Город мертвых». Здесь всегда

гуляет холодный ветер, рвущийся с гор в долину. Против нас на той

стороне реки возвышается розово-серая громада Тбау-хоха, а у самой ее

подошвы вдали можно заметить какие-то белеющие сооружения. Это еще один

«мертвый городок», принадлежащий покинутому селению Хуссар-Хинцаг.

Расстояние до него по плоскому дну долины не превышает 3 км, и если мы

доберемся до руин, то будем вознаграждены. С возвышенности

Хуссар-Хинцага открывается чудесный вид на все Даргавское ущелье,

обрамленное на юге ледяными вершинами во главе с Джимарай-хохом. Внизу,

почти против нас, сверкающее зеркало водохранилища первой горной

гидроэлектростанции Гизельдон ГЭС. А здесь — мертвые руины жилых домов,

среди которых буйно цветут заросли крапивы, а по крутым пустьшным

улицам мелькают ящерицы и полевые мыши. На господствующей над бывшим

селением скале высятся две башни со слепыми провалами бойниц — остатки

родового замка Мамсуровых. Но самое любопытное — маленький «Город

мертвых» на южной окраине этого небольшого селения. Он состоит всего из

нескольких склепов, но чрезвычайно живописен; особенно привлекает

внимание склеп, остроумно пристроенный к скале. Этот прием — слияние

архитектурного памятника со скальным рельефом — был хорошо известен

народным зодчим и нередко использовался при возведении боевых

сооружений (например, башни, скрывающие за собой пещеры, в Нузале и

Дзивгисе).  Хуссар-Хинцаг. Склеповый могильник.

На заднем плане гора Тбау-хох |

В полутора километрах к северу от покинутого Хуссар-Хинцага ущелье

сужается, образуя узкий каньон. Теснина его завалена громадными кусками

скал и массой камней, накопившимися в этом узком месте благодаря

тысячелетней ледниковой деятельности. Это так называемая конечная

морена древнего ледника. Над продолжающимся далее к северу Кобанским

ущельем этот гигантский утес возвышается на 503 м; осетинское название

его «Кахты сар». С края «Кахты сара» Кобанское ущелье видно как на

ладони; оно у наших ног. Вниз прихотливым серпантином змеится узкая

пешеходная тропа, а прямо по отвесной круче проложена линия бремсберга.

Небольшой вагончик, влекомый стальным тросом, за несколько минут

доставит нас вверх, на недавно открытую турбазу «Кахты сар». Отсюда

рукой подать и до Кобана, и до Даргавса, и до Хуссар-Хинцага с их

горными ландшафтами и интереснейшими памятниками старины.

Теперь, познакомившись с Нузалом, Рекомом, Даргавсом, мы можем воочию

видеть, что осетинский народ в эпоху средневековья выработал

собственный архитектурный стиль, органически связанный с архитектурой

горного Кавказа в целом. Архитектура горной Осетии — это наделенный

специфическими чертами национальный вариант общекавказской

архитектурной школы, а горнокавказская архитектура — один из тех

ручьев, которые, сливаясь, образуют единый и мощный поток древнего

культурного творчества советских народов.

В. А. КУЗНЕЦОВ

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНИЙ ИРИСТОН»

МОСКВА «ИСКУССТВО» 1974

|